Hinweise zur Statik von Fassadenbegrünungen - Teil 2 - Windlasten

(Artikel aktualisiert im Dezember 2017)

Steigende Anforderungen an Fassadenbegrünung

Die Anforderungen an klassische – also bodengebundene – Begrünungen wachsen mit den Begrünungsvorhaben in die Höhe. Nicht nur in Fernost werden bereits Hochhäuser begrünt. Auch sogenannt „bodengebundene“ Fassadenbegrünungen können in Verbindung mit Pflanzgefäßen an der Wand oder auf Balkonen in großen Höhen realisiert werden. (Vgl. Abb. 1)

Abbildung 1

Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen an Klettergerüsten. Mit Gefäßpflanzungen sind nahezu beliebige Höhen machbar. Dabei kann der senkrechte Abstand zwischen den Pflanzebenen auch deutlich größer als in diesem Fall (zwischen 5 und 6 m) sein.

Mit wachsender Begrünungshöhe nehmen auch die Windlasten erheblich zu. Insbesondere bei hohen Begrünungen mit Kletterpflanzen ist zu klären, ob (und wie langfristig) Selbstklimmer an der Fassade haften, ob der Wandaufbau die daraus resultierenden Flächenlasten dauerhaft tragen kann oder wo und wie sich notwendige Kletterhilfen für Gerüstkletterpflanzen sicher befestigen lassen. Z.B. können vorgehängt hinterlüftete Fassaden i. d. R. nicht mit Selbstklimmern begrünt werden. Für Kletterhilfen sind dort spezielle Befestigungen im Tragwerk hinter der Fassade erforderlich. (Vgl. Abb. 2)

Abbildung 2

Geöffnete VHF unterhalb eines Fensters. Befestigungen (bzw. Verankerungen) von Kletterhilfen müssen solche Fassadensysteme durchdringen. Dabei sollte eine wirksame thermische Trennung realisiert werden.

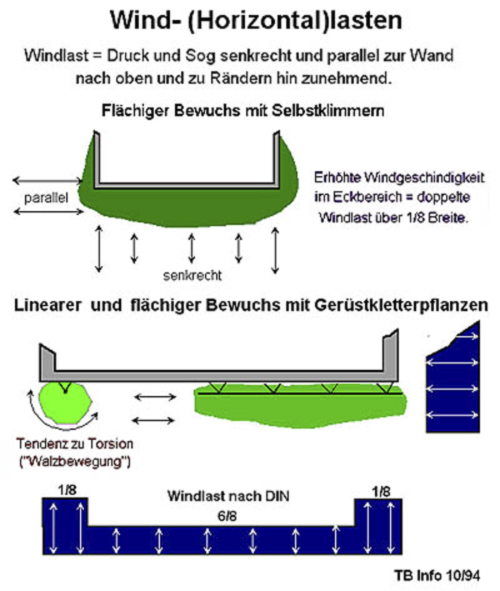

Die nachfolgenden Betrachtungen unterscheiden zwischen flächigen (breiteren) und vertikal linearen (schmalen bis sehr schmalen) Begrünungen mit Kletterpflanzen. Alle selbstklimmenden Arten breiten sich großteils sehr flächig aus. Sie bedecken überwiegend Flächen, die beachtenswert breiter sind, als die Pflanzen in die Höhe wachsen könn(t)en.

Die Ausbreitung von Gerüstkletterpflanzen wird durch die Kletterhilfe vorbestimmt. (Abb. 3)

Abbildung 3

Linear vertikale, bodengebundene Begrünung (hier unprofessionell entlang eines Regenfallrohres und flächige bodengebundene Fassadenbegrünung an kreuzweise gespannten Seilen

2. Wenn es stürmt….

Der Windangriff auf begrünte Fassaden

Die Ermittlung der auftretenden Windlasten ist Bestandteil jeder Bauwerksdimensionierung und erfolgt gemäß gültiger Normen – hier insbesondere DIN EN 1991-1-4 Eurocode 1. Danach lassen sich für verschiedene Außenflächen jedes Bauwerkes abhängig von Standortfaktoren die Maximalwerte für Winddruck und -sog ermitteln. Im Prinzip ist der Einfluss von Fassadenbegrünungen auf die Dimensionierung von Bauwerken schlimmstenfalls minimal. Der zusätzliche „grüne Pelz“ hat eine gewisse Dicke aus der sich nur bedingt zusätzliche Stauflächen ergeben (vgl. Abb. 3). Bei parallel oder schräg zur begrünten Wand auftretender Anströmung muss die Wandscheibe zusätzliche Horizontallasten in Längsrichtung abtragen, deren Größe sich aus Anordnung und Form einer oder mehrerer Begrünungen ergibt. Selbstklimmender Bewuchs und großflächige wandgebundene Begrünung bilden eher ebene Oberflächen. Einzelne Gerüstkletterpflanzen stellen sich eher als erkerähnliche, abgerundete „Anbauten“ dar. (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4

Formen des Pflanzenvolumens von bodengebundenen Fassadenbegrünungen mit unkontrolliertem Pflanzenwachstum

Einfluss von Formen und Lage auf die Windbelastung begrünter Bauwerke

Auch gemäß der neuen Norm müssen in den Randbereichen der Bauwerksflächen (Fasaden) erhöhte Windgeschwindigkeiten – also auch erhöhte Windlasten berücksichtigt werden. Solche sind ebenfalls (ggf. nochmals zusätzlich) zu berücksichtigen, wenn das Bauwerk windexponiert steht und/oder aufgrund der Anordnung verschiedener Gebäude zueinander Düseneffekte auftreten könnten.

Entsprechend örtlicher Verhältnisse können die Windlasten abgemindert werden, wenn hohe Strömungsgeschwindigkeiten ausgeschlossen sind. Dies gilt beispielsweise für Innenhöfe.

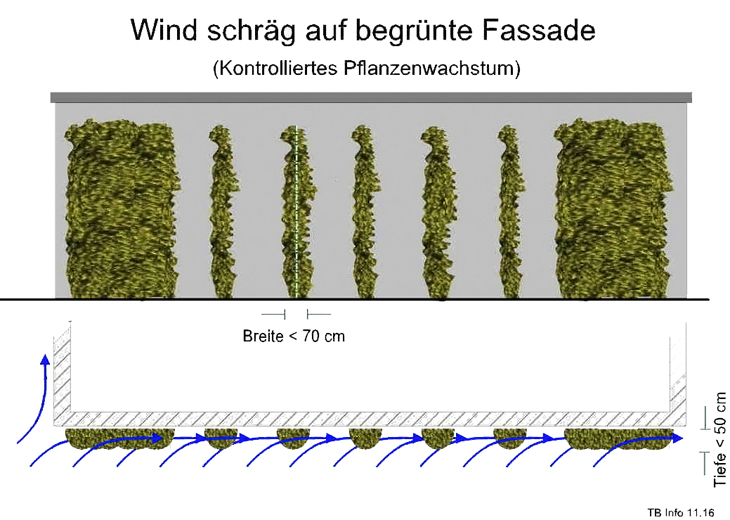

In der Praxis sind Begrünungen (bisher) – wie seinerzeit dargestellt – häufig dicker als 1 m, da das Pflanzenwachstum selten angemessen kontrolliert wird. Eine fachgerecht gepflegte Fassadenbegrünung ist jedoch in der Dicke mindestens so beschränkt, dass im Abstand > 0,5 m vor der Fassade nur junges (diesjähriges) Holz vorhanden ist. Dieses ist extrem elastisch, gibt den Windkräften nach und formt sich der Unterlage an. Die Windbelastungen fachgerecht unterhaltener Fassadenbegrünungen sind dementsprechend kleiner, als Abbildung 4 vermuten lässt.

Im Gegensatz zu Außenanbauten sind die Volumen von Fassadenbegrünungen nur teilweise „starr“. Lediglich Konstruktionselemente wie Kletterhilfen und dickere holzige Bestandteile des Bewuchses oder die vorgehangenen Systemkomponenten wandgebundener Begrünungen passen ihre Form nicht den jeweiligen Strömungsverhältnisse an. Dünnere, elastische Pflanzenteile – d. h. äußere Zweige und Blätter – geben dem Wind nach. So mindert sich die Windlast auf jeder Pflanze. Große Teile des Gesamtvolumens werden vom Wind durch- und ggf. auch hinterströmt. (Vgl. Abb. 4 und 5)

Abbildung 5

Seitliche Windströmungen an flächigen (breiten) und linear vertikalen (extrem schmalen) Begrünungen mit Gerüstkletterpflanzen mit kontrolliertem Wuchs. Letzterer setzt regelmäßigen Schnitt, zweckmäßige Triebleitung, Totholzentfernung und ggf. Verjüngung voraus.

Welche Dicke bzw. Tiefe eine Fassadenbegrünung aufweist, ist – wie bereits erwähnt – in höchstem Maße von der Kontrolle des Pflanzenwachstums abhängig. Die neu bearbeitete Fassadenbegrünungsrichtlinie der FLL e.V. unterscheidet bei Kletterpflanzen zwischen unkontrolliertem und kontrolliertem Wuchs. Letzterer setzt jenen konsequenten Pflanzenschnitt voraus, der eine richtlinienkonforme (bodengebundene) Fassadenbegrünung kennzeichnet. Eine solche ist nicht nur hinsichtlich der deutlich reduzierten Windlasten vorteilhaft. Die Begrünung ist vitaler, frei von Totholzanteilen und leichter. Obendrein wirkt sie zu jeder Jahreszeit optisch ansprechender als jene zahlreichen unkontrolliert wachsenden (teils verwahrlosten) Kletterpflanzen, die derzeit noch vielfach Vorurteile gegen Fassadenbegrünung schüren.

Durchströmung von Kletterpflanzen

Abbildung 6

Demonstration des bisher angenommenen „Abdichteffektes“ unter Winddruck. Hier Aristolochia macrophylla

Zur Winddurchlässigkeit von kletterndem Fassadenbewuchs enthalten die aktuellen Fassadenbegrünungsrichtlinien neue Erkenntnisse. Die bisherige Fassung (Auflage 2000) empfahl – vor allem bei tiefen (dicken) Pflanzenpolstern – bestenfalls geringe Abminderung des Staudruckes. Man ging damals davon aus, dass Wind, der auf schindelartig hängendes Laub vor sehr dichtem Zweigwerk drückt, eine hohe Winddichtigkeit des Pflanzenvolumens verursachen kann. (Vgl. Abb. 6) Dafür sprach auch die altbekannten Schlagregendichtigkeit klassischer Fassadenbegrünungen. Diese „sichere“ Empfehlung wurde seinerzeit unter dem Vorbehalt künftiger wissenschaftlicher Prüfung gegeben. Entsprechende Forschunganträge wurden aus den Reihen des RWA Fassadenbegrünung gestellt. Da diese jedoch nicht bewilligt wurden, sind entsprechende Untersuchungen niemals erfolgt.

Hier half dann jedoch ein Zufall: Am Abend des 09.06.14 tobte ein Unwetter mit Sturm und Starkregen über das Rheinland hinweg. Es bot die seltene – leider nur kurze – Gelegenheit, bereits sommerlich belaubte Fassadenbegrünungen unter Starkwindeinfluss zu beobachten. An einem mit Knöterich begrünten Kölner Parkhaus (Abb. 7) konnte ich feststellen, dass sich Blätter und herabhängende Triebe in den Wind legten und dabei keinesfalls druckseitig abdichteten. Diese Beobachtung bestätigte sich an weiteren größeren Fassadenbegrünungen, darunter solche mit Efeu, Wisteria, Aristolochia und Vitis-Arten, die ich an diesem Tag noch erreichen konnte. Selbst die Blätter einer sehr stark wuchernden Aristolochia stellten sich auf der Anströmseite so in den Wind, dass Lücken entstanden, durch die das dahinter befindliche Zweigwerk erkennbar wurde. Hierbei war deutlich erkennbar, dass die Anhebung der Blätter vom Rand – also von Verwirbelungen – ausgeht.

Abbildung 7

Kölner Parkhaus mit windexponierter und „sturmfester“ bodengebundener Fassadenbegrünung mit teilweise wild wucherndem Knöterich

Einen Abdichteffekt des Laubes von Kletterpflanzen gibt es also unter realen Bedingungen ebenso wenig, wie ein solcher bei Sträuchern und Bäumen auftritt. Diese Beobachtung lässt sich – wie später festgestellt – jederzeit experimentell bestätigen. Schon mit einem etwas stärkeren Ventilator, den man auf Kletterpflanzen richtet, kann man das Ausbleiben des befürchteten Abdichteffektes und eine hohe Durchströmung an vorhandenen Begrünungen beweisen.

Die neu bearbeiteten Fassadenbegrünungsrichtlinien gestatten daher für Fassadenbegrünungen mit kontrolliertem Pflanzenwachstum Abminderungen der Windlast aufgrund Durchströmung (siehe akuelle Lastklassen).

Wirkungen der Windlasten auf Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen und Kletterhilfen

Auch wenn die zusätzlich anfallenden Windlasten üblicherweise relativ gering sind, schließt dies eine eventuelle Relevanz der Windbelastung einer begrünten Fassade nicht aus.

Der fachgerechte Einsatz von selbstklimmenden Kletterpflanzen ist in dieser Hinsicht besonders unproblematisch denn er erfolgt ausschließlich vollflächig auf ausreichend tragfähigen Fassadenoberflächen.

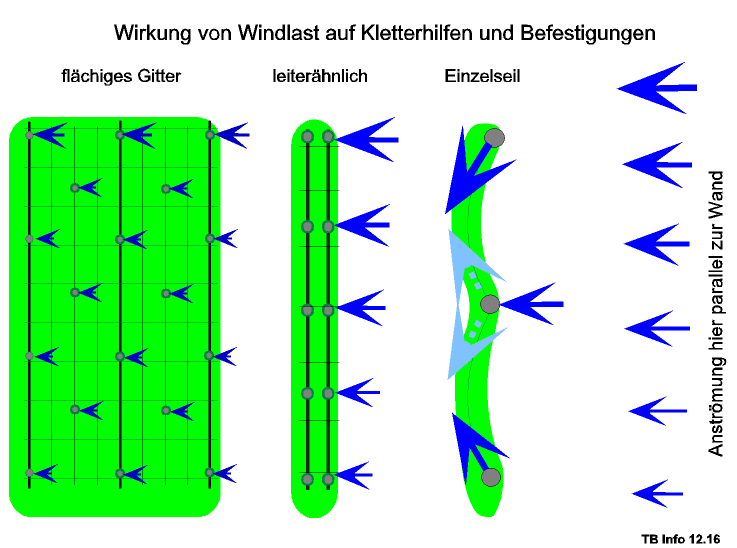

Bei Begrünungen mit Gerüstkletterpflanzen stellt sich die Einwirkung von Wind unterschiedlich dar. (Vgl. Abb. 8)

Abbildung 8

Umverteilung der Windlasten auf die Befestigungen von Kletterhilfen je nach Ausführung der Kletter- bzw. Rankhilfen

Über flächige und ausreichend ausgesteifte Kletterhilfen können die darauf wirkenden Windlasten ähnlich gleichmäßig auf das Bauwerk übertragen werden wie bei anhaftendem Bewuchs.

Je elastischer und minimaler jedoch eine Kletterhilfe und ihre Wandbefestigung ausgeführt werden, desto mehr konzentrieren sich die Belastungen auf einzelne Befestigungspunkte. Insbesondere Kletterhilfen aus einem einzelnen vertikalen Profil oder Seil stellen „Minimalstkletterhilfen“ dar. Abgesehen von ihrer sehr beschränkten Pflanzeneignung (selbst für Schlingpflanzen nur bedingt tauglich) stellen sie auch unter dem Aspekt der Windlasten die unbrauchbarste Form von Kletterhilfen dar. Das gilt insbesondere für solche Seilkonstruktionen, denen naturgemäß jegliche Steifigkeit fehlt. Hier addieren sich sogar die horizontalen und vertikalen Lasteinflüsse – ggf. ergänzt durch pflanzenverursachte Belastungen – zu einer insgesamt unkalkulierbaren Seilspannung auf, die als Querkraft (Schrägzug) auf die Wandbefestigungen solcher Kletterhilfen einwirkt. Bei senkrecht angebrachten Seilen übertragen die Befestigungen am Seilende – sofern sie nicht versagen – auch die Windlasten als zusätzliche Vertikallast auf das Tragwerk. (Vgl. Abb. 9)

Abbildung 9

Untere Befestigung einer linear vertikalen Kletterhilfe aus Seil. Unterster Abstandhalter durch Seilspannung (entspr. der Summe resultierender Vertikallasten) nach oben gebogen. (Messegelände Nürnberg)

Zusammenfassung Teil 2 – Windlasten und Begrünungen

Die Windlasten auf Fassadenbegrünungen sind überschaubar. Fachgerechte Pflege – hier insbesondere angemessen periodisch erfolgende Schnittmaßnahmen – begrenzen sie auf i. d. R. leicht beherrschbare Größen. Vielfach – insbesondere bei Einsatz gitterartig strukturierter Kletterhilfen für schweren und sehr schweren Bewuchs (> Lastklasse 3) – gewährleistet eine Dimensionierung der Befestigung entsprechend dem Pflanzengewicht (mehr als) ausreichende Sicherheit gegen Abriss durch Wind. Lediglich bei (relativ) sehr schwacher Dimensionierung (möglich bei Lastklassen <3) und „lastsensiblen“, sehr schmalen Ausführungen bedarf die Windbelastung von Fassadenbegrünungen mit Gerüstkletterpflanzen besonderer Aufmerksamkeit. Insbesondere bei Seilkonstruktionen mit großen Abständen (zwischen Seilen und/oder Befestigungspunkten) muss der Planer oder Anwender berücksichtigen, dass hier eine strikte Abgrenzung zwischen Vertikal- und Horizontallasten nicht möglich ist. Aus der Addition aller zeitgleich vorliegenden Belastungen – Windlast eingeschlossen – ergeben sich ggf. statisch relevante Seilspannungen.

ENGLISH

ENGLISH

FRANCAIS

FRANCAIS

DEUTSCH

DEUTSCH